ジェンダード・イノベーション

特集 ジェンダード・イノベーションとは

~性差が見過ごされてきた事例を中心に~

お茶の水女子大学理事・副学長 石井クンツ昌子さん

一人ひとりの個性と能力が輝く社会をめざして

あすばるーん

ジェンダード・イノベーション

今号では、研究や製品開発の現場で性差が見過ごされてきた課題に着目します。

ジェンダード・イノベーション(GI)は、性差を意識的に取り入れることで、安全性や利便性を高め、新たな発見や技術革新につなげるアプローチです。薬から医療、工学まで、日常生活に直結する多様な事例が注目されています。

ジェンダード・イノベーションとは

ジェンダード・イノベーションとは

~性差が見過ごされてきた事例を中心に~

お茶の水女子大学理事・副学長 ジェンダード・イノベーション研究所長

石井クンツ 昌子さん

2005年に米スタンフォード大学のロンダ・シービンガー教授(科学史)が提唱したジェンダード・イノベーション(Gendered Innovations、以下GI)という言葉をご存知ですか。日本では男らしさや女らしさなどの社会・文化的な性のありようを示すジェンダーという概念は浸透してきていますが、性差に基づくという意味のジェンダードとイノベーションを組み合わせたGIの認知度はまだそれほど高くありません。本稿では、ジェンダード・イノベーションに注目して、その定義や多領域にわたる事例を紹介し、GIの今後の課題について触れていきます。

ジェンダード・イノベーションの誕生

米国では、1980年代から科学界におけるジェンダー平等へ向けての段階的な施策が提唱されてきました。その第一段階としては科学界における女性研究者増加へ向けての施策があり、第二段階は2001年以降の働き方改革を含む男女平等を推進する制度や組織の整備です。これらの施策についてはある程度のプラス効果はあったものの、女性研究者の増加や環境整備だけでは男女格差を解消するのは困難であることが指摘されました。その結果、第三段階である男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究促進があり、シービンガー教授が重要視したGI視点を取り入れた研究が進んできました。シービンガー教授が問題視したのは、過去の研究や開発は男性が担ってきたために、無意識のうちに男性を基準として進められ、性差が見過ごされてきたことでした。

性差が見過ごされてきた理由はいくつかあります。まず医学では、男女の病気に差がないという間違った前提があったことです。さらに、実験系の科学では、妊娠・出産・生理などがない男性やオスのマウスのほうが臨床実験に向いているというバイアスが存在していました。そして、1977年には、米政府が臨床試験への女性の参画を禁止して、その後は男性だけを対象とする薬の開発や治療・診断方法が男性基準になっていったという歴史もあります。性差が無視されてきた結果を用いて開発するモノ(製品)には女性にとって危険なものも含まれます。これらの問題を解決するためには、積極的に生物的および文化・社会的な性差の解析を行い、研究や開発のデザインに組み入れることで「知の再編成」を促しイノベーションを創出することが必要です。

GIの多様な事例

性差が見過ごされてきた事例は多分野にありますが、ここでは薬学、医学、工学の例を提示します。

第一に薬学分野では臨床試験における女性被験者が少なく、動物実験においてもオスを使うことが多い、そしてその結果、女性にとってのリスクが高いとの指摘があります。1997年から2000年にかけて、10の薬が生命を脅かす健康被害のために、米国市場から撤退し、その内の8つの薬については男性よりも女性の方が健康上のリスクが高いと指摘されました。例えば、広く市販されていた睡眠導入剤の効用について調査したところ、服用から8時間後の居眠り運転の経験として女性では15%、男性では3%と女性の方が多いことがわかりました。この結果を受けて、米国食品医薬品局は2013年にこの睡眠導入剤の女性の薬の量を男性の半量にして、ボトルの色分けをしました。

第二の医学分野ですが、例えば乳がんは女性だけが罹患する病気というジェンダーバイアスが存在しています。確かに米国のデータでは、女性の場合、生涯を通じて8人に1人が罹患するのに対して、男性では1000人に1人と少ない傾向にあります。しかし、全生存率は男性で45.8%、女性で60.4%と3年生存率・5年生存率と共に、男性のほうが低いことが示されています。この理由としては臨床特徴の男女差、男性に対する過少治療などがありますが、なんといっても男性を対象とする研究が少ない、つまり乳がんにおける男女差が見過ごされてきたことがあげられます。

第三の工学分野ではシートベルトの衝突実験が有名です。安全性の高いシートベルトを開発するにあたり、過去の衝突実験においては男性だけの人形が使われていました。女性や妊婦を考慮した実験とシミュレーションによる安全性を確立していなかったために、交通事故が起きたときに、女性の方がシートベルトが原因で重症を負う確率が47%も高いという結果があります。また、従来の三点式のシートベルトは胎児の死亡率を上昇させることがわかっています。ちなみに胎児の死亡原因の第一位はシートベルトだという結果もあります。

これらの事例以外でも、AI関連では性差を検討する必要性が指摘されています。例としては、顔認証では女性の顔の誤認識率が男性と比較して18%ほど上回ることなどがあげられ、その理由を解明する必要があります。これらの事例からわかることは、性差を考慮しない研究結果を基に創出する製品やサービスなどの危険性であり、GI視点を取り入れる研究の必要性です。

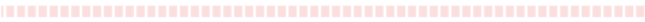

国内外の動向

欧米ではGI視点の重要性が浸透してきており、例えば研究助成金の申請条件に性差分析を課す研究機関が増えてきていますが、日本ではまだそのような機関はありません。同時に海外のトップ学術誌では、性差への考慮を要求する査読付き学術誌も増えてきていますが、日本ではそのような条件付きのジャーナルは現時点では存在していません。

日本の動向としては、第5次男女共同参画基本計画(2020年)で「性差を考慮した研究・技術開発を求める」が指摘され、第6期科学技術・イノベーション基本計画(2021年)でGI創出の重要性が指摘されましたが、実際にどのように検討されるべきなのかの具体的な施策はありません。

筆者が所属するお茶の水女子大学では2022年4月に日本初のジェンダード・イノベーション研究所を開設しました。研究所の主なミッションは、性差の視点から多様性と包括性を目指した研究と技術開発を実施して、生活者のウェルビーイングを向上する製品やサービスの提案をすることです。

-

今後の課題

GIの認知度は上がってきていますが、今後の課題として重要なのは、GI視点の研究結果を基に生活者が使えるモノ(製品)やコト(サービス)に繋げていくことです。

またこのような社会実装により女性も男性も生活の質をアップさせていくことです。さらに、GIは性差に焦点を置きますが、今後は性差だけではなく、世代、居住地域、国籍、学歴などの様々な格差にも注目する交差性(インターセクショナリティ)の視点からの研究も発展させていく必要があります。

お茶の水女子大学理事・副学長

ジェンダード・イノベーション研究所長

石井クンツ 昌子(いしいくんつ まさこ)

石井クンツ 昌子(いしいくんつ まさこ)

カリフォルニア大学リバーサイド校社会学部で20年間教鞭を執り、2006年にお茶の水女子大学に着任。2021年から現職。専門は家族社会学とジェンダー研究で、1980年代初頭から日本、米国、北欧諸国にて父親の家事・育児を含む家庭内性別役割分業について研究を重ね、2012年に全米家族関係学会の国際的な家族社会学研究者へ贈られる「Jan Trost賞」を受賞。日本家族社会学会会長、日本社会学会理事、日本家政学会家族関係部会役員、日本学術会議連携会員、内閣府男女共同参画会議専門委員などを歴任。

「ジェンダー」と「ジェンダード」の違いとは

「ジェンダー」という言葉と、ジェンダード・イノベーションの「ジェンダード」には大きな違いがある。ジェンダーは社会的・文化的に形成された性のあり方を指し、男らしさや女らしさといった社会的期待や役割に関連しており、生物学的な性別(セックス)とは異なる。ジェンダーという言葉は、「ジェンダー平等」、「ジェンダーバイアス」など、女性も男性も平等であるべきという考えにつながることが多い。

一方、ジェンダードは性差を意識したアプローチであり、性差があることを前提に、社会的な役割や期待を考慮する視点である。ジェンダードは「性差は当然ある」という視点から始まる。

あすばるライブラリー 関連図書紹介

『ジェンダード・イノベーションの可能性』

小川 眞里子・鶴田 想人・弓削 尚子/編著

出版:明石書店

『ジェンダード・イノベーションの潮流 セックスとジェンダーを考慮した研究・イノベーション』

科学技術振興機構研究開発戦略センター/編

山本 里枝子・濱田 志穂・杉本 光衣/著

出版:近代科学社

『性差別の医学史 医療はいかに女性たちを見捨ててきたか』

マリーケ・ビッグ/著,片桐 恵理子/訳

出版:双葉社

※ライブラリーでは、様々なテーマの企画展示をおこなっていますので、ぜひ、お立ち寄りください。